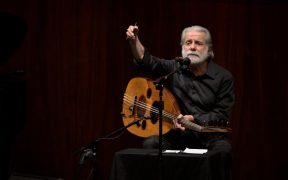

افتتح مهرجان البستان الدولي فعاليات نسخته الثانية والثلاثين، معلنًا بذلك انطلاق موسم المهرجانات الثقافية والفنية في لبنان لعام 2026، في أمسية فنية وثقافية حاشدة عكست إصرار لبنان على مواصلة حضوره الإبداعي رغم التحديات. وجرى حفل الافتتاح بحضور عقيلة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، سحر سلام، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى حشد من محبي الفن والموسيقى. وأحيا الأمسية الافتتاحية الفنانان مارسيل خليفة وشربل روحانا، في حفل حمل عنوان «العائلة والأصدقاء»، قدّما خلاله باقة من الأعمال الموسيقية التي تمزج بين التراث والحداثة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ قاعة الحفل. وشكّل هذا الافتتاح رسالة ثقافية تؤكد استمرار الحياة الفنية في لبنان، ودور الموسيقى في جمع اللبنانيين حول مساحة مشتركة من الإبداع والجمال، بعيدًا عن الانقسامات. يُعد مهرجان البستان الدولي من أبرز المهرجانات الموسيقية في لبنان والمنطقة، إذ تأسس عام 1994 في فندق البستان في بيت مري، ونجح على مدى أكثر من ثلاثة عقود في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية للفنون الكلاسيكية والموسيقى الراقية. يتميّز المهرجان ببرامجه المتنوعة التي تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا وموسيقى الجاز والأعمال المعاصرة، مستضيفًا نخبة من الفنانين العالميين والعرب، إضافة إلى دعمه المستمر للمواهب اللبنانية الشابة. كما يُنظر إلى المهرجان بوصفه أحد أعمدة المشهد الثقافي اللبناني، لما يؤديه من دور في الحفاظ على صورة لبنان كبلدٍ للثقافة والفن، وكجسر تواصل حضاري بين الشرق والغرب.

مهرجانُ “الزامبو” الذي احتضنه مدينةُ الميناء في طرابلس أمس هو تقليدٌ سنويٌّ فريدٌ، ويُعَدّ من أبرز الاحتفالات الشعبية التي تمزج بين التاريخ والغموض والفرح. يُقام هذا الكرنفال عشيةَ الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، ويتميّز بمسيرةٍ احتفاليةٍ يشارك فيها شبّانٌ يطلون أجسادهم باللون الأسود ويرتدون أزياءً بدائية. تتعدّد الروايات حول أصول مهرجان الزامبو، مما يضفي عليه طابعًا من الغموض التاريخي. تعود جذور المهرجان إلى ما يقارب قرنًا من الزمان، وقد توقّف خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990) قبل أن يعود للاحتفال به مجددًا. تشير العديد من المصادر إلى أن هذا التقليد جاء به المهاجرون اللبنانيون العائدون من أفريقيا والبرازيل، حيث تأثّروا بتقاليد الكرنفالات هناك وأدمجوها مع الطقوس المحلية في الميناء، ويُعتقَد أنهم جلبوا معهم عناصر من كرنفالات أميركا الجنوبية، مثل كرنفال البرازيل. كما يرى بعض السكان المحليين أن الزامبو تقليدٌ يونانيُّ الأصل. وتربط إحدى النظريات كلمة “زامبو” بالكلمة اليونانية “Iamvos”، وهي الأغاني التي كانت تُنشَد في عيد حلول الربيع (Anthostria) في اليونان القديمة. كذلك تذكر روايةٌ محليةٌ أخرى أن المهرجان نشأ من تقليد سكان الميناء للجنود السنغاليين الفرنسيين الذين كانوا متمركزين في المنطقة، حيث كانوا يقلّدون غناءهم ورقصهم، بينما يرى البعض أن المهرجان يرمز إلى الانتقال من الوثنية إلى المسيحية. يشارك في مهرجان الزامبو الكبارُ والصغارُ من مختلف الطوائف، حيث يخرج أهالي الميناء وطرابلس للاحتفال. يرتدي المشاركون ملابسَ مصنوعةً من أوراق الشجر أو القش، ويضعون قرونًا على رؤوسهم، ويطلون أجسادهم باللون الأسود، ويجوبون شوارع المدينة، لا سيما حيّ الميناء، وهم يرقصون على إيقاع الطبول والأهازيج ويجمعون التبرعات. يُعَدّ مهرجانُ الزامبو مناسبةً للفرح والبهجة، ويساهم في إخراج المدينة من رتابتها، كما أنه يجمع أبناء الميناء من مختلف الطوائف، مسيحيين ومسلمين، في احتفالٍ واحد.