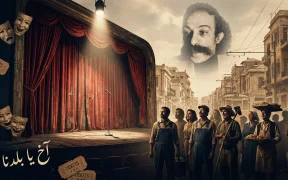

في زمنٍ كانت فيه بيروتُ تبحثُ عن فسحةِ ضحكٍ وسطَ التوتّراتِ السياسيّةِ والاجتماعيّة، صعدَ شابٌّ نحيلٌ بوجهٍ طفوليٍّ وشاربينِ كثيفينِ إلى الخشبة، حاملًا اسمًا فنّيًا بسيطًا: شوشو. سرعان ما تحوّل هذا الاسمُ إلى مرادفٍ للمسرحِ نفسه؛ فـ«المسرحُ الوطنيّ» الذي أسّسه صار في ذاكرةِ الناس «مسرحَ شوشو»، والممثّلُ الشابّ غدا أيقونةً لضحكةِ الفقراء وهمومِهم في آنٍ واحد. من أحياء بيروت إلى خشبة التاريخ وُلِدَ حسنُ علاء الدين، المعروف بـ«شوشو»، عام 1939، وتعودُ أصولُ عائلته إلى بلدةِ جون في قضاءِ الشوف، قبل أن يتربّى في أحياءِ بيروتَ الشعبيّة، ولا سيّما منطقةَ البسطة التي شكّلت مسرحَ حياته الأوّل. هناك التقطَ تفاصيلَ الناسِ ولغتَهم، وحوّلها لاحقًا إلى شخصيّاتٍ و«نكاتٍ» حيّةٍ على الخشبة.بدأ طريقَه مع فرقِ الهواة، قبل أن يلتقيَ المخرجَ والكاتبَ محمّد شامل في منتصفِ الستينيّات، فيفتحَ له أبوابَ الإذاعةِ والتلفزيون. ومن كواليسِ البرامجِ الإذاعيّةِ والتلفزيونيّة خرجت جملةُ «كيفك يا شخص؟» لتصبح «كلمةَ السرّ» التي تعرّفَ الناسُ من خلالها إلى الصوتِ الجديدِ القادمِ من قلبِ الشارع. حجرٌ ثقافيّ في قلب بيروت عام 1965، شاركَ شوشو المخرجَ نزار ميقاتي في تأسيسِ «المسرحِ الوطنيّ اللبنانيّ»، في مغامرةٍ بدت حينها ضربًا من الجنون: مسرحٌ يوميّ، يفتحُ أبوابَه للجمهورِ بشكلٍ متواصل، ويقدّمُ عروضًا شعبيّةً بأسعارٍ في متناولِ الطبقةِ الوسطى والفقيرة.تحوّل المسرحُ إلى معلَمٍ ثقافيّ في قلبِ المدينة، فالتذكرةُ إليه كانت أشبهَ بتذكرةِ عبورٍ إلى عالمٍ يعكسُ حياةَ الناسِ بصدق، ويمنحُهم حقَّ الضحكِ على واقعِهم المرّ. لم تكن بيروتُ تعرفُ الاسمَ الرسميّ للمكان بقدرِ ما عرفت صاحبَه؛ يكفي أن يقولَ سائقُ التاكسي «مسرح شوشو» حتّى ينطلقَ بلا سؤال، كأنّه يذهبُ إلى ذاكرةٍ مشتركةٍ لا إلى عنوان.على تلك الخشبة قدّم شوشو عشراتِ المسرحيّاتِ التي مزجتِ الكوميديا بالنقدِ السياسيّ والاجتماعيّ، من بينها مسرحيّةُ «آخ يا بلدنا» التي عُرِضت عام 1973، واعتُبِرَت علامةً فارقةً في تاريخِ المسرحِ اللبنانيّ لحدّةِ نقدِها وجرأتِها في مقاربةِ قضايا الفقرِ والفسادِ والسلطة. ضحكٌ مرّ على وجع بلد لم تكن شخصيّةُ شوشو مجرّد «مهرّج» يُضحكُ الجمهور، بل كانت صورةً مركّبةً للإنسانِ البيروتيّ البسيط: ثيابٌ متواضعة، قبّعةٌ أو طربوش، حركاتٌ غيرُ متناسقة، ولسانٌ ساخرٌ يطلقُ المزاحَ ليكشفَ تناقضاتِ المجتمعِ والسلطة. عبر هذه الشخصيّة، استطاع أن يحوّلَ المسرحَ إلى مساحةِ نقاشٍ حيّةٍ بين الناسِ والواقعِ الذي يعيشونه.كانت عروضُه اليوميّة بمثابةِ نشرةٍ سياسيّةٍ شعبيّة، تتناولُ ارتفاعَ الأسعار، وفسادَ بعضِ المسؤولين، وتهميشَ الطبقاتِ الفقيرة، لكن بلغةِ الضحك لا بلغةِ الشعارات. لذلك أحبَّه الناس، وشعرَ كثيرون أنّه يتكلّمُ بلسانِهم، ويدافعُ عنهم من فوقِ الخشبة. المرضُ والديون هذه المغامرةُ المسرحيّةُ «الانتحاريّة» كانت لها كلفتُها القاسية. فالإصرارُ على مسرحٍ يوميٍّ بأسعارٍ متواضعة، مع ضعفِ الدعمِ الرسميّ وغيابِ البنيةِ الثقافيّةِ المستقرّة، راكمَ على شوشو ديونًا كبيرة. ومع بداياتِ الحربِ الأهليّةِ اللبنانيّة عام 1975، تراجعتِ الحركةُ المسرحيّة، وتفاقمت أزمتُه الماليّةُ والصحّيّةُ في آنٍ واحد.في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 1975، رحلَ شوشو عن 36 عامًا فقط، إثرَ نوبةٍ قلبيّةٍ بحسبِ روايات، تاركًا وراءه مسرحًا مثقلًا بالديون، وجمهورًا مصدومًا برحيلِ من اعتادَ أن يمسحَ عن وجهِه غبارَ الأيّامِ بالضحكة. لقد غلبَه المرضُ والدَّين، لكنّهما لم ينجحا في محوِ أثرِه من وجدانِ اللبنانيّين. من «مسرح شوشو» إلى شاشة غوغل بعد نصفِ قرنٍ على رحيلِه، ما زالت مسرحيّاتُ شوشو تُستعادُ على شاشاتِ التلفزيون ومنصّاتِ التواصل، وما زالت عباراته حاضرةً في ذاكرةِ أجيالٍ لم تعاصرْه. وفي عام 2014، خصّصت شركةُ «غوغل» رسمةً على صفحتِها الرئيسيّة في الذكرى الخامسة والسبعين لميلادِه، لتذكّرَ العالمَ بفنّانٍ لبنانيّ جعلَ من الكوميديا وسيلةً لمقاومةِ القهرِ اليوميّ. رحلَ شوشو فقيرًا كما بدأ، لكنّه تركَ وراءه ثروةً فنّيّةً حقيقيّة، ونموذجًا لمسرحٍ شعبيٍّ ملتزم، ودرسًا في أنّ الضحكَ يمكنُ أن يكونَ أداةَ مقاومة، لا مجرّدَ ترفٍ ترفيهيّ. وفي بلدٍ ما زال يعيشُ الأزماتِ نفسها من فقرٍ وفسادٍ وانقسام، يبدو أنّ صرخةَ شوشو في «آخ يا بلدنا» ما زالت صالحةً لزمنِنا، وأنّ بيروتَ التي عرفت مسرحَه لن تنسى بسهولةٍ من منحَها أجملَ ضحكاتِها في أحلكِ أيّامِها.

بعد عامٍ على سُقوطِ نِظامِ بَشّارِ الأسد، يَقِفُ أحمدُ الشَّرع، المَعروفُ سابِقًا بـ”أبو مُحمَّدٍ الجولاني”، في قَلبِ المُعادلةِ السُّوريّةِ الجديدة. الرَّجُلُ الّذي قادَ هُجومَ المُعارَضةِ الخاطِفَ نحو دِمشق، يَتربَّعُ اليومَ على رأسِ السُّلطةِ الانتقالية، ويُواجِهُ سُؤالًا مَصيريًّا يَتردَّدُ في أروِقةِ السّياسةِ الإقليميّةِ والدَّولية: هل هو مُجرَّدُ قائِدٍ لِمَرحلةٍ انتقاليةٍ سيُسَلِّمُ بَعدَها السُّلطة؟ أم أنّهُ يَطمَحُ لِيكونَ حاكِمَ سوريّا الدّائم؟ التَّحوُّلُ البِراغماتي لِفَهمِ مُستقبلِ أحمدَ الشَّرع، لا بُدَّ من فَهمِ ماضِيه. لقد أظهرَ الرَّجُلُ قُدرةً لافِتةً على التَّحوُّلِ والتَّكَيُّف، مِن زَعيمٍ لِجبهةِ النُّصرةِ التّابعةِ لِتنظيمِ القاعِدة، إلى قائِدٍ لِهيئةِ تَحريرِ الشّام الّتي فَكَّتِ ارْتِباطَها بِالتّنظيماتِ العالميّة، وُصولًا إلى شَخصيّةٍ سياسيّةٍ بِراغماتيةٍ تُقَدِّمُ نَفسها كَبَديلٍ مَقبولٍ مَحليًّا ودَوليًّا. لم يَكُن هذا التَّحوُّلُ مُجرَّدَ تَغييرٍ في الِاسْم، بَل كانَ استِراتيجيّةً مَدروسةً تَضَمَّنَت عِدّةَ عَناصِرَ أساسيّة. أَوَّلُها كانَ فَكَّ الِارْتِباطِ الأيديولوجي، مِن خِلالِ الِابتِعادِ عنِ الخِطابِ الجِهاديِّ العالَميّ والتَّركيزِ على “الشَّأنِ السُّوريِّ” حصرًا. ثانيها تَمثَّلَ في بُناءِ مُؤسَّساتِ حُكمٍ عَبرَ إنشاءِ “حُكومةِ الإنقاذ” في إدلب، كَنَموذَجٍ أَوَّليٍّ لإدارةِ المَناطِقِ المُحرَّرة، مِمّا أعطى انطِباعًا بِالقُدرةِ على الحُكمِ وليس مُجرَّدِ القِتال. ثالثها كانَ الِانفِتاحَ على الخَارِجِ، مِن خِلالِ إجْراءِ مُقابَلاتٍ مع وَسائلِ إعلامٍ غَرْبيةٍ وتَقديمِ تَطميناتٍ لِلأقلّياتِ والقُوى الإقليميّةِ والدَّولية. هذهِ البِراغماتيةُ هي الّتي مَكَّنتهُ مِن تَوحيدِ فَصائِلِ المُعارَضة، وكَسبِ قَبولٍ ضِمنيٍّ مِن قُوى دَوليةٍ كانَت تَراهُ إرهابيًّا، وُصولًا إلى قِيادةِ المَرحلةِ الانتقاليةِ في دِمشق. نَجَحَ الشَّرع في تَقديمِ نَفسهِ كَرَجُلِ دَولةٍ واقِعيّ، قادِرٍ على التَّعامُلِ مع التَّعقيداتِ السياسيّةِ والأمنيّة، بَعيدًا عنِ الأيديولوجيا الصَّلبة الّتي مَيَّزتْ بداياتِه. حَقلُ ألغامٍ يُهَدِّدُ الِاستقرار على الرَّغمِ مِنَ النَّجاحِ العَسكريِّ والسّياسيّ، يَسيرُ الشَّرعُ على حَبلٍ مَشدودٍ داخليًّا. فالتَّحدّياتُ الّتي تُواجِهُهُ هائلة، وأيُّ خَطأٍ في التَّعامُلِ مَعها قد يَنسِفُ المَرحلةَ الانتقاليةَ بِأكمَلِها. وَرِثَتِ الحُكومةُ الانتقاليةُ اقتصادًا مُدمَّرًا وبُنيةً تَحتيةً مُهترئة. تُشيرُ التَّقديراتُ إلى أنّ الاقتصادَ السُّوريَّ خَسِرَ نحو ثَمانمِئةِ مِليارِ دولار خِلالَ سَنواتِ الحَرب، ودُمِّرتِ البُنيةُ التَّحتيةُ بشكلٍ شِبهِ كامِل، وانْهارَتِ القِطاعاتُ الِإنتاجية، ووَصَلَت نِسبةُ الفَقرِ إلى ما يُقارِبُ تِسعين في المِئة. ورَغمَ رَفعِ بَعضِ العُقوباتِ الدَّولية، فإنّ إعادةَ الإعمارِ تَتطلّبُ مِلياراتِ الدَّولاراتِ واسْتقرارًا أمنيًّا وسياسيًّا لِجَذبِ الِاستثمارات. الفَشلُ في تَحسينِ الوَضعِ المَعيشيِّ لِلسُّوريين بشكلٍ مَلموسٍ وسَريع قد يُؤدّي إلى اضطِراباتٍ اجتماعيةٍ تُقَوِّضُ شَرعِيّةَ السُّلطةِ الجديدةِ وتُهَدِّدُ استِقرارَها. قد يَرى الشَّرعُ أنّ بَقائَه في السُّلطة ضَروريٌّ لِلحِفاظ على الِاستقرارِ ومَنعِ انزِلاقِ البِلاد مُجدَّدًا نحوَ الحَربِ الأهليّة. في هذا السِّيناريو، قد يَعمَلُ على تَرسِيخِ حُكمِه مِن خِلالِ تَعديلاتٍ دُستوريةٍ أو انتِخاباتٍ شَكلية العَدالةُ الانتقالية يُطالِبُ مَلايينُ السُّوريين بالعَدالةِ والمُحاسبةِ عن جَرائمِ الحَربِ الّتي ارْتُكِبَت على مَدى عُقود. أطلقَ الشَّرعُ مَشروعًا لِلعَدالةِ الانتقالية، لكنّهُ يُواجِهُ مَعْضِلةَ التَّوازُنِ الدَّقيق بينَ مَطلبِ المُحاسبةِ الكامِلةِ وضَرورةِ المُصالحةِ الوَطنية، خاصّةً مع وُجودِ آلافِ المُتورِّطين السّابِقين في مُؤسّساتِ الدَّولة الّذين لا يُمكِنُ الِاستغناءُ عنهم لِإدارةِ البِلاد. كما يُواجِهُ الشَّرعُ تَحدّي طَمأنةِ الأقَلّياتِ الدّينيةِ والإثنية، خاصّةً العَلويةَ والمَسيحيةَ والدّرزيةَ والكُردية، الّتي كانَت تَخشَى مِن خَلفيّتهِ الإسلاميةِ وماضيه الجِهادي. وقد أظهرَ مَرونةً سياسيةً مَلحوظةً وأكّد مِرارًا على الوَحدةِ الوطنيةِ واحترامِ التَّنوّع، لكنّ بُناءَ الثّقةِ الحقيقيّةِ يَتطلّبُ أكثَرَ مِن خِطابات. يَحتاجُ إلى إجراءاتٍ مَلموسةٍ تَضمنُ حُقوقَ كافّةِ المُكوِّناتِ في الدُّستورِ الجديدِ والمُؤسّساتِ الحُكومية، وتَمنَعُ أيَّ تَمييزٍ أو تَهميش. أيُّ حادِثةٍ طائفيةٍ أو انتِهاكٍ لِحُقوقِ الأقَلّيات قد يُشعِلُ فَتيلَ صِراعٍ جديدٍ ويُقَوِّضُ كُلَّ ما تَمَّ بُناؤه. ولا يَحظى الشَّرعُ بإجماعٍ كامِل داخلَ المُعارَضةِ السُّوريةِ نَفسها. فهُناكَ انتِقاداتٌ مِن شَخصياتٍ مُعارِضةٍ علمانيةٍ ولِيبرالية تَخشى مِن هَيمنةِ تَيّاره الإسلاميّ على مُستقبلِ سوريّا، وتُطالِبُ بِمُشاركةٍ أوسَع في السُّلطة وضَماناتٍ أكبر لِلحُريّاتِ المدنية. كما أنّ سُلوكَ بَعضِ مُؤيّديه المُتشدّدين يُثيرُ مَخاوِفَ مِن عَودةِ أساليبِ القَمعِ القديمة، مِمّا يَضَعُ الشَّرع أمامَ تَحدّي ضَبطِ قائِدتهِ الشَّعبية وتَطويرِ خِطابِه ليكونَ أكثَرَ شُموليةً وديمقراطية. لُعبةُ الأُمَم يَعتمدُ مُستقبلُ الشَّرع بشكلٍ كبيرٍ على قُدرتهِ على إدارةِ شَبكةٍ مُعقّدةٍ مِن العَلاقاتِ الخارجية. وقد نَجَحَ حتّى الآن في تَحقيقِ قَبولٍ دَوليٍّ واسِع، لكنّ هذا القَبولَ مَشروطٌ ومَحفوفٌ بالمَخاطر. صَفَ الشَّرعُ عَلاقاتِه مع تُركيا والسّعودية وقطر والإمارات بـ”المِثالية”، ومع مِصرَ والعِراقِ بـ”المَقبولة”. هذا الدَّعمُ الخَليجيُّ والتُّركيُّ أساسيٌّ لِتحقيقِ الِاستقرارِ الاقتصاديّ والسياسيّ. تُركيا تُعَدُّ الدّاعمَ الأكبرَ له، سواءً عَسكريًّا أو سياسيًّا، ولَها مَصالِحُ استراتيجيّةٌ في استقرارِ سوريّا وعَودةِ اللاجئين. أمّا دُوَلُ الخليج، فَتَنظُرُ إليه كَحَليفٍ مُحتَمَلٍ في مُواجهةِ النُّفوذِ الإيراني، وهي مُستعِدّةٌ لِضَخِّ استِثماراتٍ ضَخمة شَرطَ أن يَلتزِمَ بِخطٍّ سياسيٍّ مُعتدِلٍ ومُنفتح. لكنّ هذا الدَّعمَ ليسَ مُطلَقًا، وقد يَتراجعُ إذا شَعرت هذه الدُّوَل بأنّ الشَّرعَ يَنحَرِفُ نحو التَّطرُّفِ أو يَفشَلُ في تَحقيقِ الِاستقرار. القَبولُ الغَربي يَبدو أنَّ الولاياتِ المتحدةَ وأوروبا تُعامِلانِ الشَّرعَ بمَنطِقِ “الرَّجُلِ المَوجود” الّذي يُمكِنُهُ تَحقيقُ الِاستقرارِ ومَنعُ عَودةِ الفَوضى أو صُعودِ جَماعاتٍ مُتطرِّفةٍ أخرى. وقد حَظيَ بِدَعمٍ أمريكيٍّ مُباشِرٍ مِن إدارةِ ترامب، الّتي رَأت فيهِ فُرصةً لِإخراجِ النُّفوذِ الإيرانيّ مِن سوريّا وإعادةِ تَوجيهِ البِلاد نحوَ المَعسكرِ الغَربيّ. لكنّ هذا الدَّعمَ سيَبقى مَرهونًا بِمدى التِزامِه بِالتحوُّلِ الدّيمقراطيّ وحُقوقِ الإنسانِ واحترامِ الأقَلّيات. أيُّ انتِهاكاتٍ جَسيمةٍ أو تَحوُّلٍ نحوَ الِاستبداد قد يَقلبُ الموقِفَ الغَربيَّ ضِدَّه، خاصّةً مع وُجودِ ضُغوطٍ مِن مُنظَّماتِ حُقوقِ الإنسانِ ومَجموعاتِ الضَّغطِ في الغَرب. ورَغمَ أنّ رُوسيا كانَتِ الدّاعمَ الأكبرَ لِنظامِ الأسد، إلّا أنّها تَعامَلَت بواقِعيةٍ مع سُقوطِه. وقد أكّدَ الشَّرعُ على وُجودِ “مَصالِحَ استراتيجيّة” مع موسكو، في إشارةٍ إلى رَغبتهِ في الحِفاظِ على عَلاقةٍ تَضمنُ عَدَمَ تَحوُّلِ رُوسيا إلى قُوّةٍ مُعرقلة. رُوسيا لَديها قَواعِدُ عَسكريةٌ في سوريّا تَعتبِرُها حَيويةً لِنفوذِها في المتوسِّطِ والشّرقِ الأوسط، وهي مُستعدّةٌ لِلتَّعامُلِ مع أيِّ قِيادةٍ تَضمنُ هذهِ المَصالِح. هذهِ البِراغماتيةُ المُتبادَلة قد تَسمَحُ بِبِناءِ عَلاقةٍ جديدة، لكنها ستَبقى هَشّةً وقابِلةً لِلتَّغَيُّرِ بِحَسَبِ التَّطوّراتِ الإقليميّةِ والدَّولية. سِيناريوهاتُ المُستقبل بِناءً على ما سَبق، يُمكِنُ رَسمُ ثلاثةِ سِيناريوهاتٍ رَئيسيةٍ لِمُستقبلِ أحمدَ الشَّرع في السُّلطة: “رَجُلُ الدَّولة” الّذي يُسَلِّمُ السُّلطةفي هذا السِّيناريو، يَنجَحُ الشَّرعُ في قِيادةِ مَرحلةٍ انتقاليةٍ ناجِحة، ويُشرفُ على صِياغةِ دُستورٍ جديدٍ يَضمنُ الحُرياتِ والحُقوق، وبِناءِ مُؤسّساتِ دَولةٍ قَوِيّةٍ ومُستقلّة، وإجراءِ انتِخاباتٍ حُرّةٍ ونَزيهةٍ تحتَ إشرافٍ دَوليّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ السُّلطةَ طَوعًا لِحُكومةٍ مُنتخَبة. هذا الخِيارُ سيُكَرِّسُ صُورَته كَبَطلٍ وطنيٍّ حقيقيٍّ ومُؤَسِّسٍ لِسوريّا الجديدة. “الحاكِمُ القَوِيّ” الّذي يَبقى في السُّلطةقد يَرى الشَّرعُ أنّ بَقائَه في السُّلطة ضَروريٌّ لِلحِفاظ على الِاستقرارِ ومَنعِ انزِلاقِ البِلاد مُجدَّدًا نحوَ الحَربِ الأهليّة. في هذا السِّيناريو، قد يَعمَلُ على تَرسِيخِ حُكمِه مِن خِلالِ تَعديلاتٍ دُستوريةٍ أو انتِخاباتٍ شَكلية، مُتَحوِّلًا بِالتَّدريجِ مِن قائِدٍ انتقالِيٍّ إلى رَئيسٍ دائِم. الانهيارُ والفَوضىفي هذا السِّيناريو، يَفشَلُ الشَّرعُ في إدارةِ التَّحدّياتِ أو يَفقِدُ الدَّعمَ الخارجيَّ الحاسم، مِمّا قد يُؤدّي إلى انزِلاقِ البِلاد نحوَ الفَوضى مُجدَّدًا. الإجابةُ على سُؤالِ "هل يُكمِلُ الشَّرعُ في حُكمِ سوريّا؟" ليست بَسيطةً ولا حَتمية. فالرَّجُلُ الّذي أظهرَ دهاءً سياسيًّا استثنائيًّا وقُدرةً على التَّحوُّل، يُواجِهُ اليومَ اختِبارًا تاريخيًّا. إنَّ مُستقبلهُ السياسيَّ، ومُستقبلَ سوريّا بأكمَلِها، مَرهونٌ بِقُدرتهِ على تَرجمةِ وُعودهِ بالإصلاحِ والعَدالةِ والدّيمقراطية إلى واقِعٍ مَلموس.

أثارَ قرارُ سحبِ الجنسيةِ الكويتيةِ من الداعيةِ الإسلاميِّ المعروفِ طارقِ السويدان جدلًا واسعًا، وتساءلَ كثيرون عن الأسبابِ الكامنةِ وراءَ هذا القرار، وعن هويّةِ الرجلِ الذي شغلَ الرأيَ العامَّ بمواقفه وإنتاجاته الفكرية والدعوية على مدى سنين. طارق السويدان؟ وُلِدَ طارق محمد صالح السويدان في 15 نوفمبر 1953، وهو شخصيةٌ متعددةُ المواهب؛ فهو باحثٌ وكاتبٌ وداعيةٌ إسلاميّ، ومؤرّخٌ وإعلاميّ، وخبيرٌ في مجال التدريب على الإدارة والقيادة.حازَ السويدان على شهرةٍ واسعةٍ في العالم العربي والإسلامي من خلال برامجه التلفزيونية التي تتناول التاريخ الإسلامي والفكر وتنمية القدرات، ويُعرَف بأسلوبه القصصيِّ الجذّاب في عرض المعلومات.حصلَ السويدان على شهادةِ الدكتوراه في هندسةِ البترول من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشغلَ مناصبَ أكاديميةً وإداريةً مرموقة، أبرزها إدارته لقناةِ “الرسالة” الفضائية التي أُقيل منها لاحقًا بسبب مواقفه السياسية. تفاصيلُ القرار وأسبابُه أمس صدرَ مرسومٌ أميريٌّ في الكويت يقضي بسحبِ الجنسية الكويتية من طارقِ السويدان ومن اكتسبها معه بالتبعية. وعلى الرغم من أنَّ المرسومَ الرسميَّ لم يُوضِّح الأسباب المباشرة للقرار، إلّا أنَّ الخطوةَ تأتي في سياقِ حملةٍ واسعةٍ لسحبِ الجنسيات في الكويت، بالإضافة إلى ارتباطها بمواقفِ السويدان السياسية. يمكنُ تلخيصُ الأسبابِ المحتملة التي أدّت إلى سحبِ جنسيةِ السويدان في النقاط الآتية: الانتماء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين: يُعرَف السويدان بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قد يتعارض مع التوجهات السياسية لبعض دول المنطقة، لاسيما دول الخليج العربي. المواقف السياسية: إذ كانت مواقفه المعارضة لبعض الأحداث السياسية في المنطقة، مثل الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، سببًا في إقالته من قناة “الرسالة” وتسليطِ الضوء على نشاطه السياسي. حملة سحب الجنسيات: يأتي القرار ضمن حملةٍ أوسع في الكويت تهدف إلى “إصلاح” ملف الجنسية، وقد شملت الحملة آلاف الأشخاص، من بينهم شخصياتٌ عامة. قلق دولي أثارت حملةُ سحبِ الجنسيات في الكويت قلقًا دوليًّا، حيث أعربت مفوضيةُ الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” إزاء هذه الإجراءات، ووصفتها بـ”التعسفية”. كما أثار القرار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في الكويت. يبقى قرارُ سحبِ الجنسية من شخصيةٍ عامةٍ بحجمِ طارق السويدان حدثًا فارقًا، يطرح أسئلةً عميقةً حول العلاقة بين المواطنة والانتماء السياسي، ويفتح الباب أمام نقاشاتٍ أوسع حول مستقبلِ الحريات في المنطقة. حالاتٌ مشابهة تُثير موجةُ سحبِ الجنسيات الأخيرة في الكويت تساؤلاتٍ عميقةً حول طبيعةِ هذه القرارات ودوافعِها. وبمقارنةِ حالةِ الداعيةِ طارقِ السويدان مع حالاتٍ أخرى بارزة، تتكشفُ أنماطٌ مختلفة من الأسباب المعلنة وغير المعلنة، تتراوح بين الإجراءات القانونية والتصفيات السياسية. من أبرز تلك الحالات: حاكم المطيري (زعيم حزب “الأمة” المعارض)، نوال الكويتية (فنانة)، داود حسين (ممثل)، محمد المهان (نائب سابق). حملةُ “تصحيحِ الهوية” تأتي جميعُ هذه الحالات في إطار حملةٍ واسعةٍ وغير مسبوقةٍ لسحبِ الجنسيات، بدأت في مارس 2024 وأدّت إلى تجريدِ عشراتِ الآلاف من الأشخاص من جنسيتهم. وتستهدف الحملة فئاتٍ متنوعة، تشمل: مزدوجو الجنسية: إذ لا يسمح القانون الكويتي بازدواجية الجنسية. الحاصلون على الجنسية بالتزوير: من خلال تقديم وثائق أو معلومات غير صحيحة. المُجنَّسون بالزواج: حيث أُلغيت قراراتُ تجنيسٍ سابقة لنساءٍ تزوجن من كويتيين. المعارضون السياسيون: كأداةٍ للضغط أو العقاب.